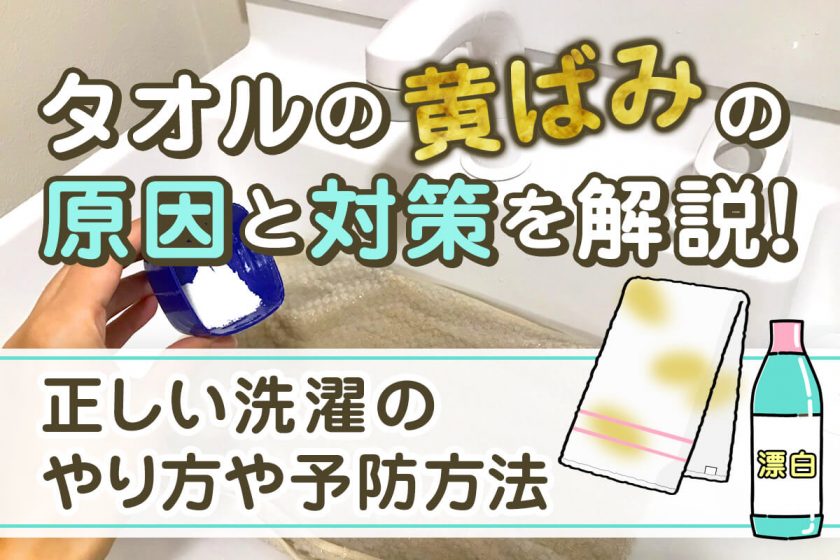

顔を洗った後やお風呂上がりなどに使うタオルは、常に清潔さを保っておきたいものです。しかし、ふとタオルが黄ばんでいることに気付いたとき、そのまま処分してしまう方もいるのではないでしょうか。

タオルの黄ばみにはさまざまな原因があり、普段の洗濯方法や干し方を変えるだけで黄ばみを予防可能です。また、すでに黄ばんでしまった場合も、漂白剤を使って落とせる場合があります。

当記事では、タオルの黄ばみの原因と対策方法にくわえて、正しい洗濯のやり方・予防方法などを解説します。

1.タオルの黄ばみの原因とは?

こまめに洗濯しているにもかかわらず、タオルの黄ばみが生じる理由はいくつか挙げられます。黄ばみに気付いたときは、やみくもに洗濯を繰り返すのではなく、原因を理解した上で適切な対策をとることが大切です。

まずは、タオルがなぜ黄ばむのか、原因を特定しましょう。考えられる黄ばみの原因は、以下の3つです。

1-1.皮脂・石鹸カスの酸化

1つ目の原因は、タオルに残った皮脂・石鹸カスの酸化です。洗濯機の使用方法を誤ると、繊維の奥に入り込んだ皮脂・石鹸カスが十分に洗い流せないことがあります。

下記の4つのうち、いずれか1つにでも心当たりがある場合、皮脂・石鹸カスがタオルに残っている可能性が考えられます。

- 長時間放置した後で洗濯している

- 洗剤を規定量よりも多く投入している

- 洗剤を規定量よりも少なく投入している

- 洗濯物を詰め込んで洗っている

例えば、汗や体の汚れを拭いたタオルを長時間放置した後に洗濯している場合、付着した皮脂が酸化しているおそれがあります。何日も放置すると黄ばみが生じるのみならず、汚れそのものが落ちにくくなるため注意が必要です。

ほかにも洗剤をパッケージに記載された規定量よりも多くまたは少なく使用していると、石鹸カスが残ったり汚れが落ちなかったりします。洗濯物を詰め込みすぎる行為も、タオルの皮脂や洗剤を十分に洗い流せなくなる原因です。

1-2.日光の紫外線による影響

2つ目は、タオルを干したときに紫外線の影響を受けたことが原因です。色柄物タオルの場合、干したときに日光の紫外線で黄ばみが生じるケースがあります。染料の色素が紫外線で破壊されて、変色して黄ばんでシミのように見えることが原因です。

色褪せによる黄ばみは、白いタオルではほとんど生じません。白いタオルが紫外線によって黄ばんでいる場合は、日焼けによる蛍光増白剤の劣化が考えられます。

蛍光増白剤は、Tシャツやタオルなど白い商品の生産時に使用される薬剤です。漂白効果で白さを増すために使用されており、直射日光に弱い特性をもっています。蛍光増白剤が日焼けによって変質すると、タオルが黄ばむ場合があります。

1-3.節水・時短コースでの洗濯

3つ目は、洗濯機を節水・時短コースで使用していることが原因です。節水・時短コースは通常の洗い方よりも水量が少なかったり、すすぎが1回のみだったりします。

肌に直接触れないものや汚れが少ないものなど、洗濯物の内容によっては水道代や電気代のコストカットが期待できるコースです。一方で、皮脂・石鹸カスが残るおそれがあります。粉末洗剤の場合、少ない水では溶け残りやすくなります。

前述の通り、タオルに残った皮脂・石鹸カスは黄ばみの原因の1つです。節水・時短コースで十分に洗えていない場合、タオルに残った皮脂・石鹸カスが酸化して黄ばみを生じさせます。

2.タオルの黄ばみ対策・予防方法

黄ばみの原因の中には、日頃の洗濯習慣を変えれば予防できるものもあります。タオルの黄ばみを生じせないために、こまかな対策から実践しましょう。

ここでは、実践しやすい黄ばみ対策の方法を3つ紹介します。

2-1.着用した服はすぐ洗濯する

1つ目の黄ばみ対策は、着用した服・タオルは放置せず早めに洗濯することです。皮脂が落ちにくくなる前に洗濯すれば、黄ばみの予防につながります。

汚れがこびりついて酸化するリスクを考えると、使用後24時間以内を目安に洗濯することが大切です。平日は黄ばみやすい服やタオルを優先的に洗い、色柄物や汚れ具合がひどくないものは週末に洗うなど、洗濯物を分けると毎日の負担を軽減しつつ対策できます。

また、洗濯機そのものの汚れにも注意が必要です。洗濯槽が汚れた状態で使用すれば、洗った服やタオルにも黄ばみの原因物質が付着するおそれがあります。定期的に洗濯槽クリーナーといった掃除グッズを使って内部をきれいにして、服やタオルに汚れ・石鹸カスが付着しないようにすることがポイントです。

2-2.変色しやすいものは陰干しする

2つ目の対策は、変色しやすい色柄物を直射日光に当てず、陰干しする方法です。蛍光増白剤を使用した白いタオルも、同じく直射日光が当たらない場所に干しましょう。

変色しやすい洗濯物を陰干しすることで、紫外線による変色や薬剤の変質の対策になります。室内干しするときは、菌の増殖に注意が必要です。除湿機やエアコンを活用すると、菌の増殖を抑えられます。

夜間の洗濯も、直射日光を避けられる代わりに乾きにくいため、日中に陰干しするほうがおすすめです。

服やタオルを購入するとき、黄ばみが目立ちやすい色を避けることも大切です。白いタオルの購入を避けたり、変色しにくいものを選んだりすると、黄ばみのリスクを軽減できます。

2-3.適切な洗剤・洗濯物の量で洗う

3つ目の対策は、パッケージや取扱説明書に記載された洗剤・洗濯物の適切な量を守ることです。

洗剤は少なすぎると十分な洗浄力が期待できず、反対に多すぎると石鹸カスが付着して黄ばみの原因となります。洗剤のパッケージに記載された水量や、洗濯物ごとの目安を参考に使用しましょう。併用する柔軟剤も、必要以上に投入しないことが重要です。

一度に詰め込む洗濯物の量を意識するのも、黄ばみ対策につながります。洗濯機は、毎回まとまった量の洗濯物を入れる必要はありません。詰め込みすぎを防ぐためにも、ある程度の量が溜まったら洗濯しましょう。

スペースに余裕のある詰め込み方をすると、洗濯機内部で服やタオルがよく動き、汚れや石鹸カスが取れやすくなります。洗濯機の洗浄力を生かす服やタオルの量は、全体の7~8割程度が目安です。

3.タオルの黄ばみの落とし方・洗濯方法

タオルの黄ばみは多くの場合、衣類用の酸素系漂白剤で対処できます。黄ばみを自力で落とすときは、使用する漂白剤の種類に注意しましょう。漂白剤には塩素系と酸素系の2種類があり、併用すると危険です。

タオルに生じた黄ばみを落とすときは両方を混合せず、どちらか一方の漂白剤を単独で使用します。酸素系漂白剤でタオルの黄ばみを落とす手順は、以下の通りです。

| 1 | 桶や洗面器にお湯を張る |

|---|---|

| 効果的に黄ばみを落とすためのポイントは、冷水ではなくお湯で作業することです。40度程度のお湯を、タオルが浸かるサイズの桶や洗面器に張ります。 | |

| 2 | 酸素系漂白剤入りのお湯に浸け置きする |

|---|---|

| 酸素系漂白剤をお湯に混ぜて、黄ばみを落としたいタオルを浸け置きます。酸素系漂白剤の量は、パッケージに記載された割合を守りましょう。作業時の注意点として、肌が薬剤に直接触れないようにゴム手袋をつけることが大切です。 | |

| 3 | 普段通りに洗濯する |

|---|---|

| 20分浸け置きした後は、酸素系漂白剤が混ざったお湯ごと洗濯機に移して、普段と同じ手順・モードで洗濯します。黄ばみが部分的に生じている場合は、タオル全体ではなく気になる部分のみを浸け置きして、同じ手順で対処します。 | |

粉末タイプを使用した、いわゆるオキシ漬けも、酸素系漂白剤を使用した黄ばみ取りです。酸素系漂白剤のほか、重曹や塩素系漂白剤を使用した黄ばみの落とし方もあります。

皮脂や汚れも落としたい場合、大きめの鍋に水1リットルあたり重曹大さじ1の割合で溶かして沸騰させ、黄ばみのあるタオルを煮沸洗いする方法がおすすめです。ただし、熱湯に浸ける方法は生地が傷みやすいデメリットがあるため、お気に入りのアイテムにはほかの対処法を試しましょう。

塩素系漂白剤を使用するときは、パッケージに記載された割合で水に溶かして、タオルを浸け置きます。洗濯機で洗う前に清水で入念に洗って、洗濯用の酸素系漂白剤と混ざらないようにしましょう。

まとめ

タオルに黄ばみが生じるおもな原因は、タオルに残った皮脂・石鹸カスの酸化です。洗濯機を節水・時短モードコースで使用している場合は、タオルに皮脂が残留している可能性があります。タオルを干す際に紫外線を浴びることでも黄ばむケースがあります。タオルの黄ばみを予防したい場合は、洗濯方法や干し方を変えてみましょう。

すでに黄ばんだタオルがある場合、黄ばみの原因にもよりますが、酸素系漂白剤を使えば落とすことが可能です。ほかにも重曹や塩素系漂白剤を使用した落とし方もあるため、ぜひ自分に合った方法で試してみてください。

株式会社フォーカス

MAIL:japan@forcus.co.jp

TEL : 0120-978-427

平日 : 10:00 – 17:00

定休日 : 土日祝日

URL: https://www.forcus.co.jp